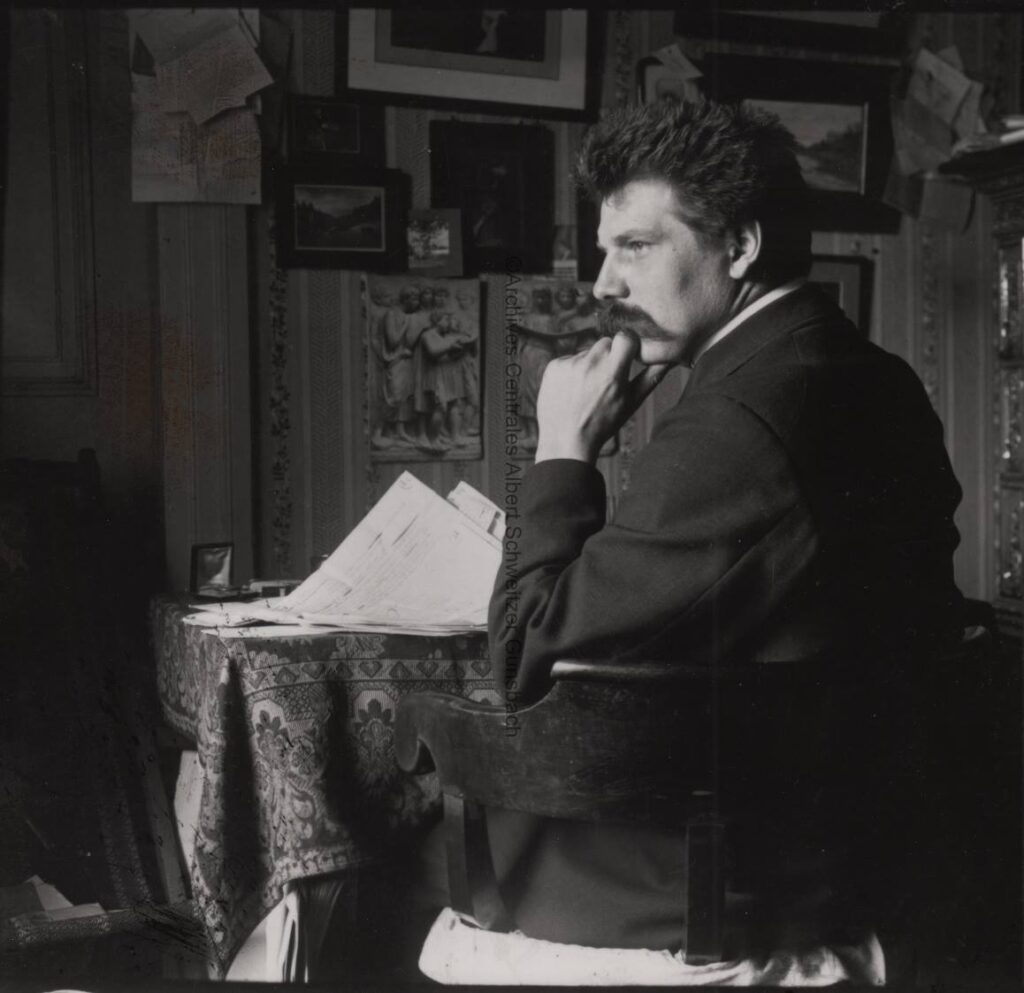

Albert Schweitzer, le Strasbourgeois

Pour le grand public, le nom d’Albert Schweitzer est lié à des horizons lointains : les rives du fleuve Ogooué et le Gabon ; les Etats-Unis, où, dans les années 1940 et 1950, on l’a qualifié de « greatest man in the world » ; la Norvège, où, en 1954, on lui a attribué son prix Nobel de la paix, et d’où il a lancé ses appels contre les armes nucléaires… Pourtant, entre 1893 et 1912, c’est à Strasbourg que son nom est indissolublement lié et plus particulièrement à son Université où Schweitzer a fait toutes ses études et a enseigné plus de dix ans.

C’est à l’automne 1893, après avoir obtenu son baccalauréat, qu’Albert Schweitzer s’inscrivit à l’Université de Strasbourg, que l’empereur Guillaume II avait destinée à être une vitrine de la science allemande et un instrument de germanisation des élites alsaciennes.

De fait, la Kaiser-Wilhelms-Universität, installée dans ses nouveaux bâtiments, modernes et lumineux, de la Neustadt, « était alors en plein essor. Maîtres étudiants cherchaient ensemble à réaliser l’idéal d’un enseignement supérieur moderne. […] Un esprit neuf, jeune, animait l’Université tout entière », écrit Albert Schweitzer en 1931 dans Ma vie et ma pensée. C’était le cas notamment à la Faculté de théologie protestante, où, en tant que fils de pasteur, Schweitzer suivit tout naturellement des cours. Certes, des maîtres prestigieux, tels qu’Edouard Reuss, l’éditeur des œuvres de Calvin et traducteur de la Bible, n’étaient plus en activité, mais des hommes remarquables avaient pris la succession, au premier rang desquels Heinrich Julius Holtzmann, maître incontesté des études sur le Nouveau Testament.

La méthode historico-critique

Comme ses collègues strasbourgeois, Holtzmann pratiquait la méthode dite « historico-critique ». Tenant la Bible pour un document humain, marqué par l’histoire, cette méthode refusait l’idée que l’Ecriture avait été inspirée de manière littérale et que chacun de ses mots était sacré. Chaque livre biblique est lié à un milieu historique et social donné, et il a connu une longue histoire ; une des tâches de l’interprète consiste à repérer les ajouts littéraires : ainsi, les « récits de l’enfance de Jésus », au début des évangiles de Matthieu et de Luc.

Entre Holtzmann, qui tenait Jésus pour un maître de morale, et Schweitzer, qui le considérait comme un impétueux prophète annonçant la fin des temps, sans doute y eut-il quelques tensions. Dans son autobiographie, Schweitzer n’en dit mot, tant l’emporte la gratitude à l’endroit du « maître admiré » qui éveilla sa passion pour le Nouveau Testament, lui procura une bourse de doctorat et le fit entrer, en 1902, comme Privatdozent à la Faculté de théologie protestante. D’autres sources montrent toutefois combien les positions des deux hommes divergeaient.

Que Schweitzer ait étudié puis enseigné à la Faculté de Théologie protestante ne doit pas faire oublier qu’il aurait pu choisir une autre voie. D’emblée, il avait opté pour un double cursus : théologie et philosophie, sans compter quelques enseignements de musicologie, lui le génial organiste. Outre sa robuste santé, qui lui permettait de ne dormir que quelques heures par nuit, le régime des études d’alors lui facilita cette performance.

Combien j’éprouvais de reconnaissance à l’égard de l’Université que je fréquentais parce qu’elle n’exerçait pas de tutelle sur l’étudiant et ne le tenait pas constamment en haleine par des examens […]. J’eus ainsi toute latitude pour poursuivre mes recherches personnelles.

Ma vie et ma pensée

Thèse et cursus

En juillet 1899, Albert Schweitzer termine sa thèse de philosophie, qui portait sur la place de la religion chez Kant. Les avis élogieux de ses examinateurs, Theobald Ziegler et Wilhelm Windelband, lui auraient ouvert une carrière universitaire dans cette discipline… si la Faculté de philosophie avait admis que l’un de ses enseignants fut en même temps prédicateur. Or, ce n’était pas le cas, et Schweitzer, vicaire de la paroisse de Saint-Nicolas depuis 1898, ressentait le « besoin inné » de prêcher.

À l’automne de 1905, il entreprit un troisième cursus : des études de médecine, afin de pouvoir se rendre au Congo français, au service de la Mission de Paris. Il était alors âgé de 30 ans, et, outre ses fonctions de pasteur et d’enseignant, il exerçait une intense activité de concertiste et de facteur d’orgues. Aussi son projet ne manqua-t-il pas de susciter étonnement voire incompréhension : « Lorsque je me présentai, en qualité d’étudiant, au professeur Fehling, alors doyen de la Faculté de médecine, il m’eût volontiers adressé à l’un de ses collègues de psychiatrie », écrivait-il. Ce furent toutefois, ses collègues de la Faculté de médecine qui lui conseillèrent de suivre un cursus complet en médecine ; à l’automne de 1905, il se proposait encore de partir en Afrique après avoir acquis, en deux ans, « quelques connaissances » médicales.

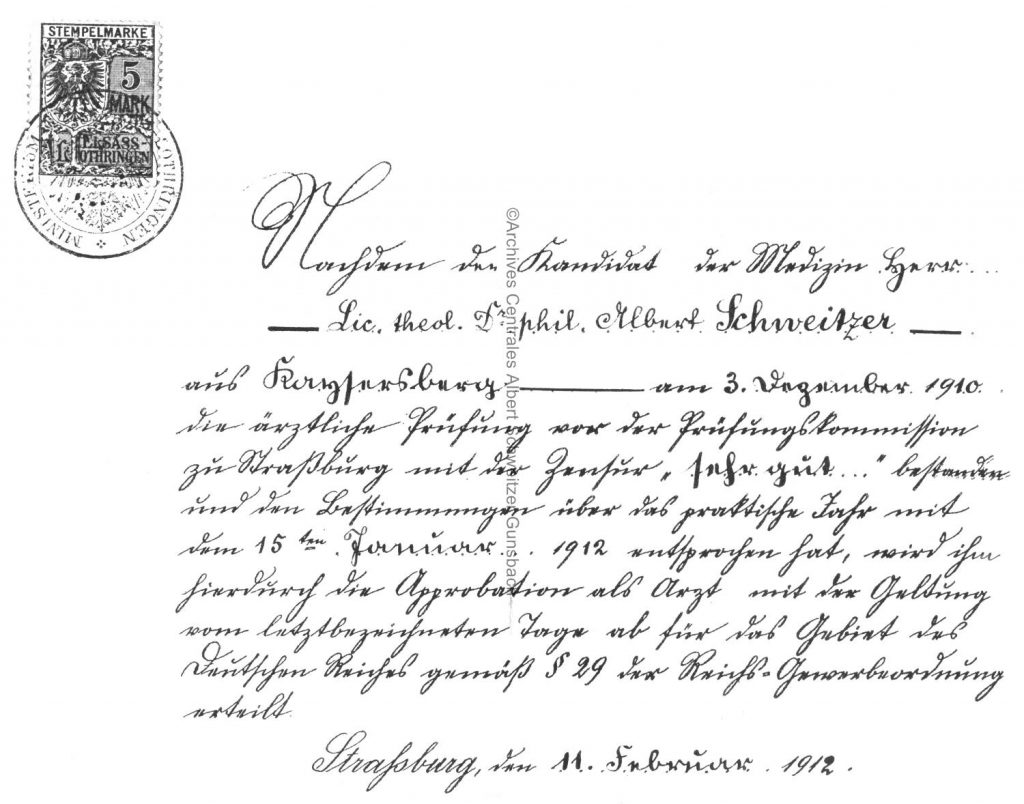

Trois fois docteur de l’Université de Strasbourg

Si la Faculté de médecine l’examina aussi rigoureusement que ses jeunes condisciples, elle lui accorda toutefois quelques faveurs : il put assister aux cours à titre gratuit, et – si l’on en croit certains témoignages -, au lieu de s’asseoir sur les bancs des amphithéâtres, il eut droit à une petite table avec une chaise. Il ne se borna pas à obtenir, en février 1912, l’autorisation d’exercer la médecine mais s’attacha à couronner ce cursus complet, passé brillamment, par une thèse de doctorat qu’il soutint peu avant son départ pour Lambaréné. Elle portait sur Les jugements psychiatriques sur Jésus. Ainsi, en mars 1913, Schweitzer était-il trois fois docteur de l’Université de Strasbourg.

Ces études médicales complètes ne s’effectuèrent au détriment ni de ses publications, étoffées et originales, ni de ses cours en théologie, toujours préparés avec soin, ni de son activité d’organiste.

Schweitzer était un chercheur passionné, qui mettait à profit l’intégralité de ses congés pour terminer des ouvrages, et un enseignant dévoué à ses étudiants. Pourtant, son aura de théologien et sa brillante carrière musicale ne manquèrent pas de lui valoir inimitié et jalousie au sein de l’Université. Lorsqu’en 1906, il quitta ses fonctions de directeur du « Stift », où logeaient les étudiants en théologie protestante, ce ne fut non seulement pour se vouer à ses études de médecine, mais aussi en raison de l’hostilité de la Faculté de théologie protestante : Wilhelm Nowack, le plus âgé de ses collègues, lui avait fait comprendre que la Faculté voyait d’un mauvais œil les cours de soutien qu’il donnait, en grec et en hébreu, aux étudiants du « Stift ».

Fonction de Privatdozent

Malgré tout, jusqu’en 1912, Schweitzer enseigna à l’Université de Strasbourg. Il y demeura Privatdozent, i. e., chargé de cours que les étudiants n’étaient pas obligés de suivre, en dépit d’une bibliographie plus étoffée que celle de maints professeurs titulaires de chaire. Outre sa thèse sur Kant, plusieurs livres sur Jésus et un ouvrage sur l’apôtre Paul, il rédigea ainsi un important J-S. Bach (éd. française 1905, éd. allemande fortement augmentée, 1908).

Au contraire d’autres Alsaciens, il ne chercha pas outre-Rhin une chaire qu’il aurait trouvée sans peine (l’Université de Strasbourg privilégiait les « Allemands de souche »). Ses fonctions de Privatdozent, il est vrai, étaient compatibles avec celles de pasteur (le traitement d’un Privatdozent était tout à fait symbolique), et elles lui épargnaient les tâches administratives – certes moins lourdes qu’aujourd’hui – qui incombaient à un professeur.

Lorsque Schweitzer quitta l’Université pour se vouer pleinement aux préparatifs que nécessitait son prochain départ, il se garda de donner sa démission. En juin 1912, peu de temps avant son mariage avec Hélène Bresslau, la fille d’un professeur d’histoire renommé, il adressa à la Faculté de théologie protestante une demande de congés pour deux ans, ménageant ainsi la possibilité d’un retour. Jugeant son activité de médecin missionnaire sans rapport avec les tâches d’un universitaire, la Faculté repoussa sa demande en décembre 1912. En revanche, elle obtint de l’Empereur le titre, honorifique, de professeur, afin de récompenser son « talent d’auteur universellement doué », son « zèle remarquable » et « une pénétration d’esprit peu commune ». Ce n’est que le 4 avril 1913, alors qu’il se trouvait à Dakar, que le professeur Schweitzer adressa au recteur de l’Université de Strasbourg la lettre de démission que la Faculté de théologie protestante exigeait. Qu’il ait attendu aussi longtemps pour effectuer cette démarche montre combien elle lui fut difficile.

Albert Schweitzer ne fut pourtant pas retenu et de ce refus, lié sans doute à ses sermons de l’automne 1918 (plutôt que de célébrer la victoire de la France, ils exhortaient l’humanité tout entière à respecter le commandement « Tu ne tueras point…»), il ne dit mot dans son autobiographie. Tout au plus peut-on relever que le journal ecclésiastique Kirchenbote, auquel il collaborait, émit en 1919 des critiques vives – et justifiées – sur l’âge élevé et le manque de diplômes de plusieurs nouveaux enseignants de la Faculté protestante. « Aujourd’hui encore, écrit-il en 1931 dans « Ma vie et ma pensée », je ne puis regarder sans peine les fenêtres de la deuxième salle de conférences à l’est de l’entrée principale du bâtiment principal de l’Université [le Palais universitaire], où j’avais l’habitude de faire mon cours. »

En 1905, Schweitzer avait écrit à Hélène Bresslau, sa future épouse, qu’il ne pouvait plus rester un Privatdozent, un « homme qui enseigne au lieu d’agir ». Ces propos sonnaient-ils le glas de la réflexion, sommée de céder la place à l’action ? Les choses sont plus nuancées.

Schweitzer, le soignant, l’humanitaire, est resté sa vie durant un homme de réflexion. Certes, l’auteur de La civilisation et l’éthique (1923) a refusé d’être un éthicien en chambre ; à partir de 1913, ce fut bel et bien à soulager les souffrances qu’il se consacra. Toutefois, il n’en abandonna pas pour autant l’écriture et les conférences; jusque dans ses écrits des dernières années relatifs aux essais nucléaires, nourris par des lectures scientifiques et philosophiques, Albert Schweitzer resta un authentique universitaire, soucieux d’apprendre et de transmettre son savoir.

Il a reçu – en tant que théologien, philosophe ou médecin – un doctorat d’honneur (doctorat honoris causa) des Universités les plus prestigieuses : Zurich, Prague, Edimbourg, Oxford, Cambridge, Chicago et Tübingen, pour ne citer qu’elles. D’autres Universités lui ont proposé une chaire, au contraire de Strasbourg qui, à deux reprises, avait négligé de le retenir. On espère que l’Université de Strasbourg ne tardera plus à marquer dans la pierre sa reconnaissance et sa fierté d’avoir compté en son sein, durant près de vingt ans, un esprit aussi talentueux, fécond et universel.

Matthieu ARNOLD (Publié dans Les Saisons d’Alsace, Hors-série février 2013, p.18-23)